「今、収益が黒字だから良い事業、赤字だから悪い事業」

このような単純な判断が、ビジネスの現場では日常的に行われています。

しかし、この単一時点でのスナップショット評価は、事業の真の姿を映し出しているでしょうか?

一見すると、現在黒字の事業に注力すべきと思われるこの状況に、時系列分析という視点を加えると、まったく異なる世界が見えてきます。

急成長を続ける事業と、じわじわと衰退していく事業。

データの「動き」を読み解くことで、将来の姿が浮かび上がるのです。

時系列データ分析は、過去から現在、そして未来へと続くストーリーを紡ぎ出します。

単なる数字の羅列ではなく、そこには事業の生命力や潜在力が隠されています。

現状分析だけでは見えない真実を、時間軸という新たな視点で捉え直すことの重要性を解説します。

- あなたの会社の意思決定は、過去と未来を含めた「全体像」を捉えていますか?

- それとも、「今」という一瞬の姿だけで判断していませんか?

今回は、「現状だけでは見えない事業の未来を時系列分析が明かす」というお話しをします。

Contents [hide]

- 単一時点のデータ分析の落とし穴

- スナップショット評価の限界

- 静止画像と動画の違い

- 成熟度の異なる事業の同一評価

- 時系列データがもたらす洞察

- トレンドの把握

- 変化の速度と加速度

- 過去・現在・未来をつなぐストーリー

- とある事例

- 事業A:赤字だが急成長のポテンシャル

- 事業B:黒字だが衰退の兆候

- 事業価値の逆転

- 経営判断への応用

- 衰退事業に対する適切な投資判断

- 衰退の根本原因分析

- 短期的な収益性向上策

- 事業再定義の可能性

- 撤退タイミングの見極め

- 成長事業の加速戦略

- 成長障壁の特定と解消

- 資源配分の最適化

- 成長ペースの最適化

- データ駆動型意思決定のフレームワーク

- ステップ1:現状を正確に把握する

- ステップ2:何もしない場合の未来を予測する

- ステップ3:「もしも〇〇したら?」を検討する

- ステップ4:最適な選択をする

- ステップ5:結果を確認し、調整する

- 今回のまとめ

単一時点のデータ分析の落とし穴

スナップショット評価の限界

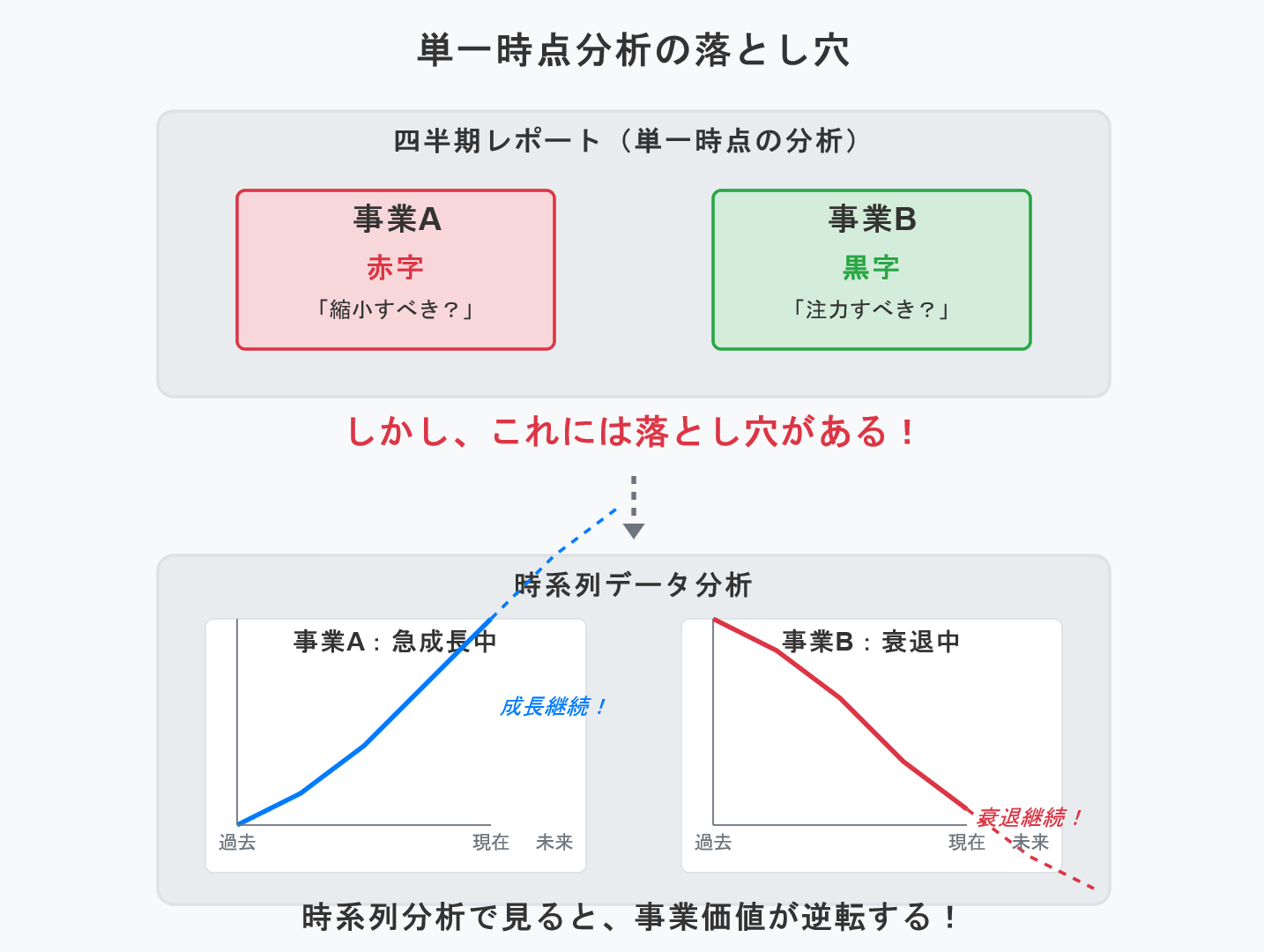

ビジネスの意思決定において、最新の四半期レポートや月次報告書を基にした判断は一般的です。

「事業Aは赤字、事業Bは黒字」

このような単純な事実だけを見れば、事業Bに資源を集中させ、事業Aの縮小や撤退を検討するのが合理的に思えます。

しかし、このような単一時点でのデータ分析には重大な落とし穴が潜んでいます。

静止画像と動画の違い

単一時点の分析は、言わば静止画像のようなものです。

動画の一場面だけを切り取って全体のストーリーを理解しようとするようなもので、その前後の文脈が欠落しています。

企業活動は常に変化し、成長と衰退のサイクルがあり、外部環境の影響も受けます。

そのダイナミズムを静止画像だけで捉えることはできません。

成熟度の異なる事業の同一評価

投資フェーズにある新規事業と成熟期の既存事業を同じ基準で評価することも不適切です。

新規事業は初期投資が大きく赤字になりがちですが、それは必ずしも事業の価値や将来性の低さを意味するわけではありません。

事業評価においては、現在の収益状況だけでなく、その事業がどのような軌跡を描いてきたのか、そして今後どのように推移していくのかという時間軸での視点が不可欠なのです。

時系列データがもたらす洞察

時系列データ分析とは、一定期間にわたって収集されたデータを時間の流れに沿って分析する手法です。

この分析方法は、単なる「今」の状態ではなく、データの「動き」や「変化」に着目することで、より深い洞察を得ることができます。

トレンドの把握

時系列データを分析することで見えてくるのは、まず「トレンド」です。

長期的な上昇傾向や下降傾向は、その事業の本質的な成長性や衰退の兆候を示しています。

例えば、事業Aの売上が過去数四半期にわたって着実に成長を続けているのであれば、現時点で赤字であっても、その赤字は一時的なものである可能性が高いと判断できます。

変化の速度と加速度

「変化の速度」も重要な指標です。

成長や衰退のスピードは、将来の姿を予測する上で非常に重要な情報となります。

急激な成長カーブを描いている事業は、緩やかな成長よりもポテンシャルが高いと評価できるでしょう。

直線的な成長なのか、加速度的な成長なのか、あるいは成長が鈍化しているのかを見極めることで、事業の発展段階や今後の見通しを立てることができます。

過去・現在・未来をつなぐストーリー

時系列データは過去から現在、そして未来へと続く物語を語ります。

その物語を正確に解読することで、単一時点の分析では見えなかった事業の真の姿が浮かび上がってくるのです。

とある事例

それでは、とある企業の2つの事業である、事業Aと事業Bの事例で見ていきましょう。

事業A:赤字だが急成長のポテンシャル

事業Aは現在赤字を計上しています。

四半期決算だけを見れば、撤退を検討すべき事業に見えるかもしれません。

しかし、過去3年間の売上推移を時系列で分析すると、非常に興味深い事実が浮かび上がります。

事業Aの売上は、初年度は極めて小さかったものの、2年目には前年比200%の成長を達成し、3年目には前年比300%という急成長を遂げています。

この成長曲線は、典型的な新興市場や革新的サービスの立ち上げ期に見られるパターンです。

赤字の原因を詳細に分析すると、顧客獲得コストやインフラ投資など、将来の成長のための先行投資が大きな割合を占めていることがわかります。

これらは一時的なコストであり、顧客基盤が拡大するにつれて収益性は向上すると予測されます。

さらに、時系列データを用いた予測モデルによれば、事業Aは今後2年以内に損益分岐点に達し、その後は安定した利益を生み出す見込みです。

事業B:黒字だが衰退の兆候

一方、事業Bは現在大きな黒字を生み出しており、会社の収益の柱となっています。

しかし、過去5年間の時系列データを分析すると、懸念すべき傾向が見えてきます。

売上は5年前をピークに、年々5〜10%ずつ減少しています。

この減少傾向は加速しており、直近の四半期では前年同期比15%減と、より急激な落ち込みを見せています。

利益率も同様に低下傾向にあり、5年前は30%だったものが、現在は18%まで下がっています。

これは、市場の成熟化や競争激化により、価格競争を強いられている状況を示唆しています。

予測モデルによれば、このままの傾向が続けば、事業Bの売上は3年後には現在の半分程度まで縮小し、5年後には利益を生み出せなくなる可能性があります。

事業価値の逆転

現時点では事業Bが黒字で事業Aが赤字という状況ですが、時系列分析と予測モデルが示す5年後の姿は全く異なります。

事業Aは会社の主力事業として大きな利益を生み出し、事業Bは縮小または撤退を迫られる状況になると予測されます。

このように、単一時点のデータだけでは見えない事業の真の価値が、時系列分析によって明らかになるのです。

経営判断において、「今」だけでなく「過去からの流れ」と「未来への予測」を含めた総合的な視点が不可欠であることがわかります。

経営判断への応用

衰退事業に対する適切な投資判断

衰退の根本原因分析

時系列分析により衰退傾向が確認された事業(例:事業B)に対しては、次のような戦略的アプローチが考えられます。

まず、衰退の根本原因を特定することが重要です。

市場の縮小、競合の増加、技術の陳腐化、顧客ニーズの変化など、様々な要因が考えられます。

原因によって適切な対応策は大きく異なります。

短期的な収益性向上策

短期的には、コスト最適化と収益性の向上が焦点となります。

不採算部門の整理、プロセスの効率化、価格戦略の見直しなどを通じて、残存期間中の利益最大化を図ります。

事業再定義の可能性

中長期的には、事業の再定義や転換も検討すべきです。

既存の顧客基盤やケイパビリティを活かした新たな価値提案を模索することで、衰退トレンドを反転させる可能性があります。

撤退タイミングの見極め

最終的には、事業の縮小や撤退のタイミングも視野に入れる必要があります。

時系列分析と予測モデルは、「いつ」撤退すべきかという難しい判断の根拠を提供してくれます。

早すぎる撤退は残存価値を失うことになりますが、遅すぎる撤退はさらなる損失を招く可能性があります。

成長事業の加速戦略

成長障壁の特定と解消

一方、成長トレンドが確認された事業(例:事業A)に対しては、成長を加速させるための積極的な投資が検討されます。

成長の障壁となる要因を特定し、重点的に解消することが重要です。

例えば、生産能力の制約、人材の不足、マーケティング予算の制限などが成長のボトルネックとなっている可能性があります。

資源配分の最適化

スケールアップのための資源配分も重要な判断となります。

追加の設備投資、人材採用、マーケティング強化など、どの分野にどの程度の資源を投入すべきかを決定する際に、予測モデルが有用な情報を提供します。

成長ペースの最適化

また、成長のペースとタイミングの最適化も検討すべきです。

急速な成長は市場シェアの獲得に有利ですが、品質管理や顧客サービスの低下、組織文化の希薄化などのリスクも伴います。

時系列分析により、「いつ」「どのくらいの速度で」成長させるべきかの判断材料を得ることができます。

データ駆動型意思決定のフレームワーク

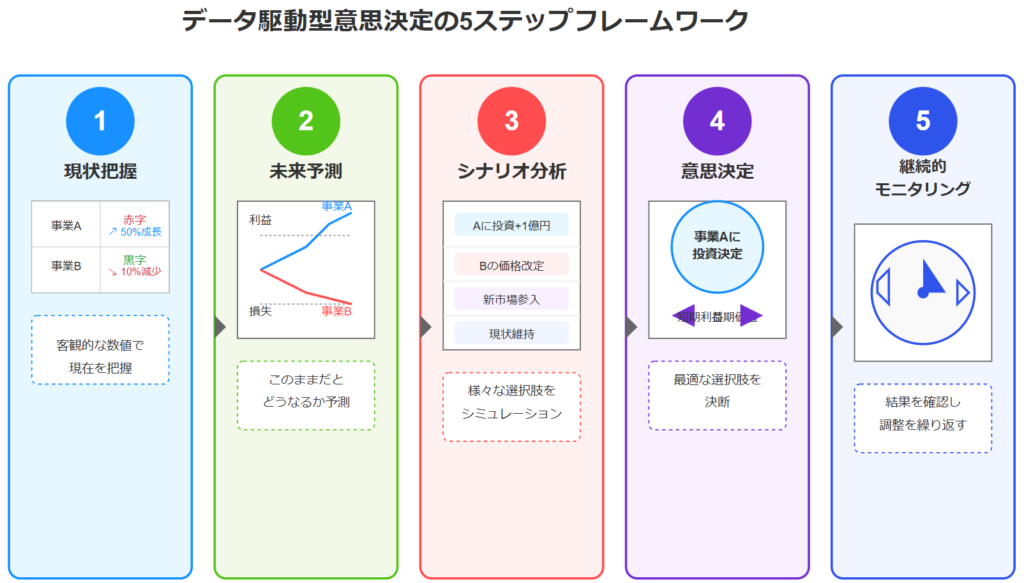

時系列データと予測モデルを実際のビジネス判断に活かすための具体的な方法を、5つのステップでご紹介します。

「今」だけでなく「過去からの流れ」と「これからの展開」も考慮した、意思決定ができるようになることでしょう。

ステップ1:現状を正確に把握する

まずはデータを使って「今」の状態を客観的に理解しましょう。

- 各事業の売上や利益の現在の数字を確認

- 最近のトレンド(上昇中か下降中か)を把握

- 競合との比較で自社の立ち位置を明確に

- 例:「事業Aは現在赤字だが、前年比50%成長している」

ステップ2:何もしない場合の未来を予測する

このまま特別な手を打たなければ、各事業はどうなるかを予測します。

- 時系列データから将来の売上・利益を予測

- 市場環境の変化も考慮に入れる

- 具体的な数字で表現(例:「3年後には売上〇〇円、利益率〇〇%になる見込み」)

- 予測の信頼区間も示す(例:「売上は80%の確率で〇〇円~〇〇円の範囲になる」)

ステップ3:「もしも〇〇したら?」を検討する

様々な選択肢がもたらす結果をシミュレーションします。

- 「もし事業Aに1億円投資したら、成長率はどう変わるか?」

- 「もし事業Bの価格戦略を変更したら、利益率はどうなるか?」

- 「もし新市場に参入したら、5年後の売上構成はどうなるか?」

- それぞれの選択肢について数値で結果を予測

ステップ4:最適な選択をする

シミュレーション結果を比較して、最も価値のある選択をします。

- 短期的な利益だけでなく、長期的な企業価値も考慮

- リスクとリターンのバランスを評価

- 会社のビジョンや強みとの整合性をチェック

- 例:「事業Aは現在赤字だが成長率が高いため、さらに投資を増やす決断をした」

ステップ5:結果を確認し、調整する

決断を実行した後も、定期的に結果をチェックして軌道修正します。

- 実際の結果と予測との差を定期的に確認

- 予想と違う場合は原因を分析

- 必要に応じて戦略を調整

- 学んだことを次の意思決定に活かす

一度きりの判断ではなく、「計画→実行→検証→改善」のサイクルで、時間とともに意思決定の質を向上させていきましょう。

今回のまとめ

今回は、「現状だけでは見えない事業の未来を時系列分析が明かす」というお話しをしました。

ビジネスにおいて事業を評価する際、単一時点のデータだけを見ると誤った判断につながることがあります。

今回取り上げた、現在赤字の事業Aと黒字の事業Bの例では、時系列分析を加えることで全く異なる価値評価が浮かび上がりました。

時系列データを分析し、トレンドを把握することで、事業の真の姿が見えてきます。

成長中か衰退中か、変化の速度はどうか、これらの情報は将来予測において不可欠です。

そして予測モデルを構築することで、より確実な意思決定が可能になります。

企業活動は時間軸上で展開されます。

現在の姿だけでなく、過去からの流れと未来への展望を含めた全体像で事業を評価する視点を持つことが、データ時代の経営において最も価値ある羅針盤となるでしょう。